Nov 17, 2025

Nov 16, 2025

Nov 3, 2025

Oct 13, 2025

May 14, 2025

Updated: May 26, 2025

圖文/鍾亞璇 影片、編輯/劉潔萱

隨著殯葬產業的多元發展,女性在其中扮演的角色日益重要。她們以溫柔、細膩的特質,在許多儀式環節中發揮著不可或缺的影響力。本次專題,我們走訪了四位在殯葬業中服務的女性,她們分別擔任不同的職務,從第一線的實務經驗出發,與我們分享她們在工作中遇到的趣事與挑戰。同時,也談及她們在這份特殊職業中的心路歷程與人生轉變,帶我們一窺女性在這個產業中的獨特視角與價值。

李安琪 她有個名號,叫做:「與冰櫃朝夕相處的女人」,當年因為想改善家計,從新祕轉換跑道成了遺體美容/修復師,這一踏,便是二十年。李安琪未加入團隊前,公司經常收到「你怎麼把我爸爸畫得更像鬼」這樣的客訴,老闆想著團隊得有個懂化妝的人。李安琪加入那時,前輩都是男性禮儀師助理兼職,發現前輩連眼影棒與腮紅棒都分不清,只能「大概大概地」為當時的往生者上妝。殯葬審美傳統、沒有社會學習資源、不流行提供照片,因此只能做中學。

(李安琪平時所使用的化妝工具箱,為往身者使用的彩妝與一般化妝用品差不多,因此過去曾招募回收二手彩妝用品、右邊為從美國進口的大體專用粉底,其特性較適合應用在退冰後的肌膚上)

凌晨三點的日常

凌晨在值班室待命、等待接體電話專線是殯葬人員的日常,而美容師/修復師的工作便是等待禮儀師分配案源,因此與禮儀師「打好關係才比較有案接」也成了工作日常之一。當時,老闆常因女生不方便深夜獨自在等待室待命,而將多數案源分配給男性前輩,使得李安琪格外珍惜能練習化妝的機會。只要有案源,便會提早凌晨三點就出現在美容室為往生者上妝練習,畫好洗掉重來也是常有的事,或是自告奮用地問法醫 : 我可不可以重新縫補看看 ? 「我很感恩那些往生者可以讓我練習,也還好我高中家政課縫補的技術還不錯」 李安琪笑著說道。

(位於台北榮總附近的往生室,平時工作人員進行禮體淨身、化妝多以跪姿進行,這一跪便是小時起跳)

(往生者的淨身用品與活人所使用的無差異,公司引進日本的技術與服務,禮體淨身包含了 : Spa清潔、精油按摩、頭髮臉部與口腔清潔、指甲修剪、化妝、穿衣、最後妝容確認,告別圓滿)

(李安琪平常負責頭部,會搭配兩位助理於Spa床一起工作,家屬則會在旁觀看)

我畫「好」了嗎 ?

「沒有成就感耶,害怕畫不好勝過一切。」描述著從業至今心情,李安琪總擔心技術不到位,因為對家屬而言那是「真正的最後一面」,入行初期,畫好了不敢下班,為的就是等待禮儀師同事轉達家屬是否滿意妝容。隨著時代審美的演變,現今會參考照片了,但面對長期臥病的家人,家屬常會提供年代久遠生病前的照片,或者現代但有著美肌濾鏡的照片,讓團隊難以模仿之外,濾鏡也阻隔了美容師與家屬間的溝通,李安琪笑著說道,有些家屬是很「貓」的 ! 這些年面對家屬荒誕或者不合理的言行,「看過這些後,會失去對人的信任,家屬要求偷剪頭髮跟指甲,因為要驗DNA、直播自拍、偷蓋指紋、在清洗禮體過程不斷拍攝往生家屬私密處、⋯等,問自己,是不是我必須要調整,才不會對這些荒謬的行徑感到錯愕,是我太古板嗎 ?」李安琪感嘆道。

美容師每月收入與一般上班族差不多,李安琪笑道 : 「入行才知道,其實並沒有賺那麼多」,要有一定的技術與長工時,收入才有可能會高,甚至有面試者說 : 「蛤 ? 一個月沒有十萬喔 ? 那我不要做了。」傳統觀念下的性別問題,也影響了美容師的接案數量,有不少家屬會反應「我的女性家人不想被男性美容師碰。」將男性美容師與情慾聯想,如此的觀念對團隊人力分配造成難度,也曾有任職五年的男性隊友,因此收入不穩,黯然離職。

雖然入行後,家中日子並非跳躍式的翻轉,但李安琪仍選擇在產業裡為往生菩薩繼續服務,因為現在的她,更常深度思考何謂「愛與活著的意義」,持續尋找內心的答案。

(李安琪以媽媽的容貌練習雕塑,臉上的雀斑、細紋皆是表達媽媽神韻的重點之處)

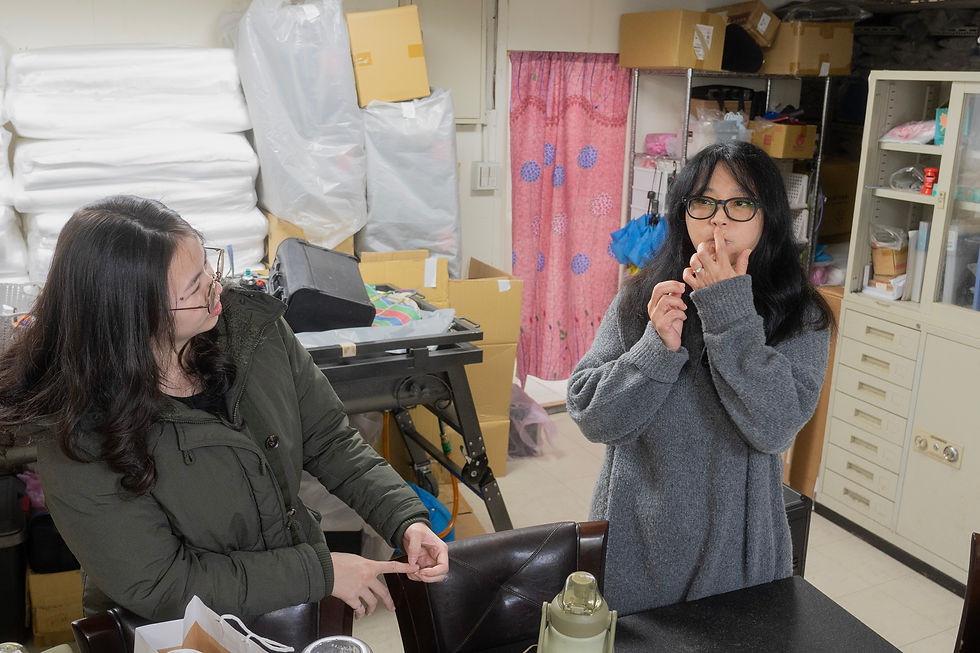

(李安琪與女同事分享,「很貓的」家屬是如何不斷爭論往生者的嘴唇妝容。不確定是親人間感情陌生還是面對家人離世情緒難以平復,有時家屬會不相信眼前親人完妝的模樣,不斷挑剔妝容,只能耐心溝通,嘗試微調讓家屬滿意)

(晚間近八點,女同事們剛結束一場案件,帶著工具返回公司。目前團隊的美容/修復師皆為女性,從20歲到50歲者皆有。李安琪道 : 面對大量訂單排程,我們就是這樣互相打氣、取暖,順利下班就告訴自己 : 又度過了一天)

((左)2001 李慧仁教授與先生在墓園舉辦婚禮並拍婚紗 /取自自由時報《墓園婚禮 百無禁忌》)

現任南華大學生死系的助理教授李慧仁教授,原是護理師,年輕時因為碩士想研究死亡心理學,於是到高雄市立殯儀館打工,成了當時禮儀師團隊中唯一的女性,就此展開她的殯葬職涯。

接案的路上

李慧仁打工時遇到了一群中高齡的「婆仔 (早期指整理大體工作的婦女)」,有時處理孤獨死的案子,婆仔們「雨衣、雨鞋一穿就去了,絲毫沒有猶豫。」即便現場環境慘不忍睹,絲毫不影響她們的專業。婆仔對李慧仁來說如同「學姊」般令人安心,場內場外都能尋見她們的身影,「若在現場沒看到學姊,我會慌。」這段打工經歷讓李教授對第一線的學姊們升起敬佩的心,看見她們的存在是不可或缺的。

為了消除老闆對女性深夜值班的顧慮,同時又希望有業績,李慧仁選擇睡自己的車上,往者在哪,車就往哪,甚至留意到救護車即將送往生者回家,李慧仁也會跟在後面一起「回家」,藉此證明不睡值班室也可以工作。孕期間李慧仁也沒停下過,「女生當男生用,男生當畜牲用,其實沒什麼禁忌,就是一份工作而已。」這樣的「自駕」宛如生存之道,開出自己在團隊中的存在感,開出自己的接案之路。

從助理禮儀師到殯葬企業的人資,她看見女性力量逐漸顯著,儘管曾有部門主管要求 : 「我只想要招募男生」,但撇除懷孕育嬰,女性員工留任率高且工作表現與話語權也不亞於男性,甚至面對家屬時客訴也較少。在坊間,人力派遣亦有女性創業的趨勢,二度就業婦女在考取丙級喪禮服務技術士後,以大約十萬元簡配設備就可以開始跑單了;民俗間,近年誦經師姊比例增高,團體接案活躍,與過往師兄同工不同酬的差距逐漸縮小。

「護理學校教我們怎麼救人,但沒教我們怎麼面對死亡」 走過殯葬業數年後,李慧仁回歸校園,發現願意就讀生死系的學生大致分三類 : 殯葬後代、經濟弱勢、好奇死亡,而每一屆男同學都是少數。其中對死亡好奇的學生,通常有近親往生的經驗,對死後發生的事情與世界有所好奇而來,企圖以生死系與殯葬工作的方式尋找生命答案,這個現象與台灣多數科系選擇是為了就業形成了對比。

生死系裡學生比例女高於男,但世俗對男女投身其中有不同的看法,比如「女孩子做這工作不乾淨」,但換做是男性,則會像一般工作一樣解讀「男孩子這樣是養家餬口」,對於男女在此行業的性平形象,還有一段路要走。

不過傳統習俗的枷鎖也日漸鬆動,比如 : 白髮人送黑髮人已不再是禁忌、捧斗必須長子/孫也不再絕對了,過去很多難以理解的習俗與華人畏懼談論死亡的風氣,在此刻多了理性的解釋,人們可以更大膽地談論與理解,於是李慧仁決定從校園開始談起,「朝向沒有遺憾,回歸到生離死別而非禮俗上」 !

(目前南華大學與中國醫藥大學合作見習大體老師已有四年,李教授會帶著學生來到中國醫藥大學的解剖科室見習大體老師,了解人體構造。李教授說 : 「最初對死亡很恐懼,但我想明天如果不會起來,今天苦惱的事情我還會繼續煩惱嗎 ? 我相信死後只是轉換另一種形式存在」)

Comments